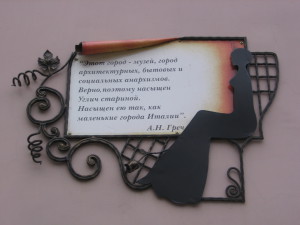

Этот крохотный по столичным меркам приволжский городок тем не менее сыграл значительную роль как в истории Средних веков Государства Российского, так и в культурной жизни более позднего периода.

Именно здесь непостижимым образом соединились обе династии российских царей: здесь погиб последний Рюрикович — сын Ивана Грозного царевич Дмитрий и здесь родилась и выросла боярыня Ксения Шестова — мать первого царя династии Романовых, Михаила.

Но в истории города есть не только трагические страницы. Здесь в разное время бывали писатели М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Аксаков, историк М.П. Погодин, жил и работал знаменитый актёр М.А. Чехов, брат писателя. Здесь родился известный советский учёный академик А.И. Опарин, прошли детские годы поэтессы Ольги Берггольц.

Едем в Углич!

Поезд Москва-Рыбинск отправляется ежедневно с Белорусского вокзала столицы. До Углича идут два прицепных вагона, сидячий и плацкартный. И хотя по карте до пункта назначения менее 300 км, путь растягивается на всю ночь — сказывается стоянка в Калязине на 3,5 часа со сменой локомотива.

До Углича идут два прицепных вагона, сидячий и плацкартный.

Итак, в 6 утра мы прибыли в Углич. Нас встретили одноэтажное каменное здание вокзала размером с небольшую подмосковную дачу, паровоз как монумент на запасном пути и лес, подступающий вплотную к путям.

Пассажиры довольно быстро разбежались по домам, остались только мы и четверо девиц с рюкзаками — видимо, их путь лежал дальше, в Мышкин. Утро выдалось холодным, всё-таки рядом два водохранилища — Рыбинское и Угличское.

Сфотографировали карту, и отправились в город. По пути не встретили ни одного человека, машин на улицах тоже не было. Всё-таки в провинции люди просыпаются позже. Да и делать в столь ранний час по большому счёту нечего.

Дошли до центральной площади, побродили по берегу Волги. Оказалось, что угличского кремля как такового не существует — в своё время Екатерина II приказала снести стены, срыть оборонительные валы и устроить город по европейскому образцу. То есть, что мы сегодня видим — не изначальная планировка.

На территории бывшего кремля находятся остатки каменных палат удельных князей, это одно из старейших каменных зданий, сохранившихся до наших дней. Заслуживают внимания и церковные постройки — храм Дмитрия на крови, построенный по приказу Петра I в 1692 году на месте трагической гибели восьмилетнего царевича Дмитрия — младшего сына Ивана Грозного, Спасо-Преображенский и Богоявленский соборы.

Как положено, территория кремля находится на высоком мысе, с оконечности которого открывается прекрасный вид на главную русскую реку и Угличскую ГЭС.

Угличская ГЭС была построена в 1935 году во время индустриализации. В годы Великой Отечественной войны она снабжала Москву электроэнергией, в связи с чем подвергалась ожесточённым бомбёжкам фашистской авиацией. Так Углич, находившийся вдалеке от театра военных действий, стал прифронтовым городом. Плотину ГЭС оборонял зенитный полк, личный состав которого состоял из молодых женщин, ведь почти все мужчины были на фронте. Следопыты во время экспедиций находят обломки гитлеровских бомбардировщиков, сбитых отважными зенитчицами во время боёв. Также во время одной из экспедиций был обнаружен схрон диверсанта — рация, пистолет и ракетницы, с помощью которых планировалось наводить вражескую авиацию на цель.

Несмотря на мирное время, плотина ГЭС и сейчас очень хорошо охраняется вооружённой стражей. Всё-таки стратегический объект.

Начало осмотра

В Угличе очень хорошо развито музейное дело. Всего в городе 15 музеев, из них 11 находятся в черте города. Основная масса принадлежит частным лицам, и только историко-архитектурный, художественный музей и музей гидроэнергетики находятся в ведении государства.

На центральной площади, Успенской, в здании бывшей публичной библиотеки находится музей городского быта. Собрана интереснейшая экспозиция артефактов конца XIX — начала XX веков. Посуда, одежда, игрушки, музыкальные инструменты, мебель и многое другое дают наглядное представление о быте горожан того времени.

Далее наш путь лежал мимо пристани для круизных теплоходов в музей тюремного искусства, галерею кукол и «Библиотеку русской водки».

Музей тюремного искусства был создан в 2004 году адвокатом из Рыбинска. За время своих командировок он собрал внушительную коллекцию запрещённых предметов, отобранных тюремной администрацией у заключённых. Заточки, самодельные игральные карты, шахматы из хлебного мякиша, окрашенного чернильной пастой, портреты близких на ткани, и даже самогонный аппарат.

Из основной экспозиции настоящая тюремная дверь с мощными засовами и «волчком» (отверстием для наблюдения) ведёт в комнату, где воссоздана обстановка камеры. Двухъярусные нары, стены, покрытые цементной «шубой», тусклая лампочка в нише, забранной частой железной сеткой, два манекена в полосатых тюремных робах — всё это производит гнетущее впечатление.

Куклы, глина и Смирнов

Чтобы добавить позитива после посещения узилища, хоть и не настоящего, мы отправились сначала в галерею кукол, и потом — в музей русской водки.

Мы отправились в музей русской водки.

Появление в Угличе музея истории русской водки, или, как его ещё называют, «Библиотеки русской водки», закономерно — ведь в этих приволжских краях, а именно в деревне Каюрово в приходе села Потапова Мышкинского уезда Ярославской губернии родился Пётр Смирнов, известный фабрикант русских водок и других напитков.

Экспозиция невелика, но можно достаточно наглядно проследить эволюцию винокурения (именно так раньше называлось производство алкоголя) от Смирнова до наших дней. Среди экспонатов — старинная тара, корчаги, бутыли, станок для разлива готовой продукции, акцизные марки, конторские книги и прочее.

По стенам расставлены образцы водок со всей России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Есть стенд с водками других стран — Германии, Франции, Испании, Италии, а также Вьетнама и Китая. В бутылках восточных соседей плавают законсервированные змеи, зрелище малоаппетитное, но говорят, что такие настойки полезны для здоровья. Главное — умеренность, как и во всём.

А почему «библиотеки»? Наверное, потому что раньше, во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны в хороших домах престижным считалось иметь водку на каждую букву алфавита, от А до Я: анисовую, барбарисовую, вишнёвую, фисташковую, яблочную…

Гончарная мастерская за углом встретила нас запахом сырой глины. Мастер-гончар в фартуке, забрызганном рыжими комками, проводил нас в помещение с гончарным кругом посередине. Вдоль стен на полках стояли изделия, которые вылепили посетители мастер-класса. Пока гончар рассказывал нам о своём древнем ремесле, из-под его рук на гончарном круге появлялся горшок.

Ко мне, упыри!

Сверившись с картой, мы отправились Музей мифов и суеверий русского народа. Его создали в 2003 году петербуржцы Александр Галунов, давно интересующийся фольклором, и его жена Дарья Чужая, художница и скульптор.

Атмофера музея чувствуется уже во дворе, где нас попросили подождать начала экскурсии. Плети дикого хмеля, висящие мутным зелёным пологом, козлиный рогатый череп, прибитый к посеревшей от времени стене, поскрипывающая дверь сарая — всё это готовит к осмотру экспозиции. Кстати, это сейчас рога используются в городских квартирах в качестве вешалок для одежды, но наши предки считали их мощным оберегом.

Прямо в холле посетителей встречает восковая кукла женщины-упыря, прототипом которой послужила гоголевская Панночка, приподнявшаяся из гроба и тянущая руку со скрюченными пальцами в сторону двери. Рядом, под стеклом — реконструкция захоронения ведьмы, погребённой по всем тогдашним правилам — лицом вниз и с осиновым колом между лопаток. Экскурсовод сообщил, что это кости из настоящего захоронения XV века, но проверить не было возможности, поэтому поверили на слово.

Дальше — кукла Бабы-яги в человеческий рост. Скульптор изобразил старуху за приготовлением колдовского зелья — из котелка торчат крысиные хвосты и пучки трав, раскрытый фолиант с рецептами соседствует на столе с черепом медведя, а на плече колдуньи сидит огромный чёрный ворон.

В соседней комнате — несколько кукол, изображающих мифологических существ, в которых верили наши предки. Первой стоит кикимора, потом — домовой, лесовик, полевик и завершает композицию его супруга — полудница. Все они изображены в среде обитания или за любимыми занятиями. Так, кикимора сидит за прялкой, у полевика в руках небольшой сноп колосьев, а домовой, поджав колени к окладистой бороде, сидит на грубо сколоченной деревянной скамье.

В музей электроэнергетики мы не попали — очередная экскурсия начиналась почти через час, а ждать на улице не хотелось. Тем более что начало смеркаться и стал накрапывать дождь. На очереди был музей «Угличские звоны», так он был обозначен в путеводителе, но как выяснилось позже, его название было иным.

По дороге нам встретился ещё один частный музей, это был музей истории одной улицы — Спасской. Помните пословицу — «катись колбаской по Малой Спасской»? Угличане утверждают, что она родилась именно в их городе. Оказывается, в своё время в Угличе было необычайно развито колбасное производство, и большинство артелей располагалось именно на Спасской улице. Ну что же, эта версия имеет право на существование.

В музее нам показали работающий телефон конца XIX века. Он подключён к сети, действительно работает, на него можно позвонить, а вот обратно — нет. Дело в том, что в то время соединение устанавливалось вручную, барышнями на центральной станции, поэтому на аппарате отсутствуют привычные для нас кнопки или диск для набора номера.

И наконец — «Угличские звоны». Несмотря на достаточно поздний час, хозяин музея принял нас радушно, всё рассказал и показал.

Потомственный краевед тщательно собирает и бережно хранит свидетельства истории родного края, начиная со Смутного времени и заканчивая нашими днями. В экспозиции нашлось место реконструкции древнерусских доспехов, кафтанам стрельцов, жупанам польских солдат, которые сожгли Углич в Смутное время, а также обломкам фашистских бомбардировщиков, сбитых во время Великой Отечественной войны.

Венчает экспозицию артефакт новейшей истории — отлитый из алюминия герб СССР диаметром более метра. Когда-то он находился в здании местного партийного комитета, после распада империи его убрали в кладовую, но в итоге поместили в музей. Всё-таки это часть нашей истории!

Особого внимания заслуживает рассказ экскурсовода про угличские звоны. Оказывается, на Руси существовало несколько, как бы мы сейчас сказали, школ этого искусства. Одна из них — угличская — считалась самой известной на рубеже XVII-XVIII веков, что и было продемонстрировано на небольшой звоннице, которая стояла здесь же, на невысоком подиуме.

«Чернец убежал, чернец убежал», «А мы видели его, а мы видели его», «За Волгу побежал, за Волгу побежал» заливались колокольчики, но казалось, что это переговариваются звонари угличских церквей.

Распрощавшись с последним музеем, мы отправились на вокзал. С наступлением темноты улицы старинного города вымерли, кругом не было видно ни души. Добрались без приключений, зал ожидания оказался открытым. Внутри обнаружились умилительно-древние фанерные сиденья и потолок, расписанный кленовыми листьями.

Через полчаса подали тепловоз с двумя вагонами, и в 22.30 мы тронулись в обратный путь, в московскую суету.

Жмите кнопку ❤ «Нравится», если статья оказалась полезной.

| Комментарии: |